体重・体脂肪率の評価法

体調管理の一番身近な方法は体重を定期的に測ることです。

今の体重からの変化を知るだけでも、食事の内容を工夫するヒントになります。

標準体重を目安にする方法

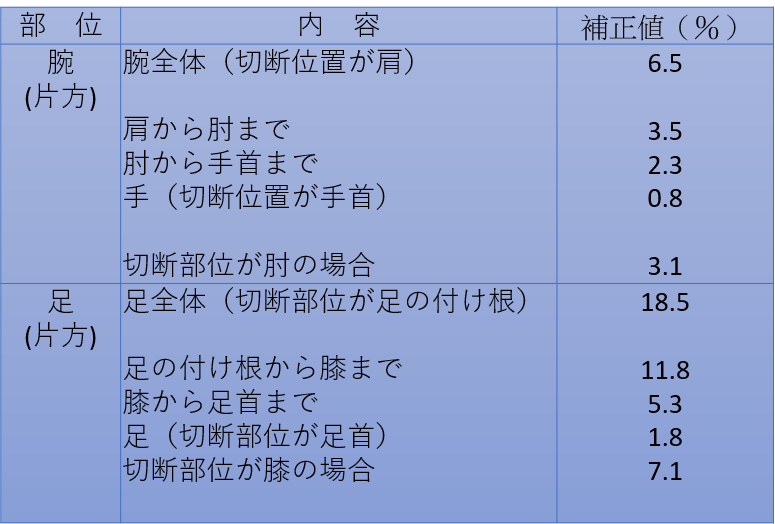

切断BMI補正値

切断BMI補正値-

【標準的な体重の目安】

体重の目安としてBMI(Body Mass Index)という指標を算出し、標準体重を計算することができます。

BMI = 体重 ÷ (身長(m))÷ (身長(m))

このBMIが18.5~25であれば標準体重と判断します。

たとえば、身長150cm、体重50kgの人は、50÷1.5÷1.5=20となり適正な体重といえます。

【手足の切断がある場合のBMI算出方法】

手足の切断がある場合は欠損した部分が体の何割に相当するかを加味して、本来の体重(実体重)を計算します。

たとえば、右膝下での切断で、身長150cm、計測した体重45kgの場合

実体重=体重(kg)×(1+体重補正(%)÷100) となり

45×(1+5.3/100) = 47.4kgが実体重になります。

実体重でのBMIは47.4÷1.5÷1.5=21.1 となります。

車椅子利用者の体重管理

車いす用体重計

車いす用体重計-

【車いすの場合の身長・体重測定】

車いすに乗ったままで乗れる体重計で測り、その後、車いすだけの重さを測り、全体から引いて体重を計算します。

車いす体重計は地域の保健施設に設置されていることがあります。

車いすだけの重さをはかるのが難しいときは乗ったままの体重だけでよいので、定期的に測ることで変化が分かります。

身長を測れない場合は、両手を広げ左右の中指先の間の距離を測ると、おおよそ身長と同じ長さになります。

*測るときは車いすに何も載せない、など条件を一定にします。

【体に麻痺がある場合の標準体重】

脊髄損傷によって広い範囲に麻痺がある場合、身長と体重から求めるBMIが適正体重の指標にならない場合があります。

脊髄の麻痺により体幹に脂肪がつきやすいため、BMIを25未満にしようとすると食事制限が過度になってしまうことがあります。その場合は体脂肪や体重の変化を目安にします。

体脂肪の評価

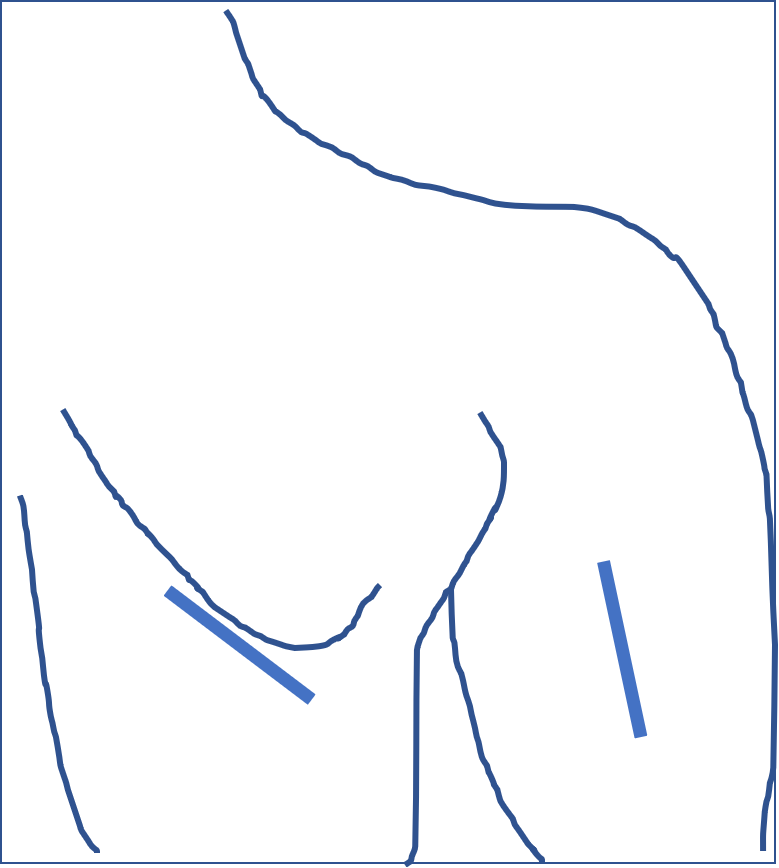

皮脂厚図解

皮脂厚図解-

【体脂肪の活用】

体重は簡単な指標ですが、筋肉量が落ちても体重は減るため、体力を維持しながら体重を減らすことを目指す場合は体脂肪を減らすことを目標にします。

立位が取れる場合は家庭用から業務用様々な体脂肪計を利用することによって体脂肪率を調べることができます。ただし、多くの体脂肪計は体の欠損や麻痺がないことを前提にして作られているため、体の状態によっては正しい値が出ない場合があります。

【皮脂厚測定の活用】

皮下脂肪の厚みを体のいくつかの部位で計測して全身の脂肪量を推測する手法は、障害のある場合も含め、様々な場面で活用できます。計測するための特殊な道具が必要ですが、持ち運びも簡便というメリットがあります。